Selma Selman | You Have No Idea | Fotografie | Serbien | 2016 | vis_00229_10 Rights held by: Selma Selman | Licensed by: Selma Selman | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Selma Selman – Private Archive

Das Konzept des Projekts »Rewriting the Protocols: Naming, Renaming, and Profiling« antwortet auf die dringende Notwendigkeit von Kritik und Veränderung der langen Geschichte ethnischen »Profilings« und der Stereotypisierung von Sinti und Roma auf Grundlage diverser gesetzlicher und kultureller Verfahren, Regeln und Dokumente. Diese politischen und sozialen Phänomene sind leider nach wie vor am Werk. Und sie tragen dazu bei, neue Konventionen zu etablieren, auf deren Grundlage Sinti und Roma – Einzelne wie ganze Gruppen – abgestempelt und diskriminiert werden.

Die ausgewählten Künstler_innen möchten diesen Teufelskreis durchbrechen. Mit ihren Kunstprojekten nehmen sie den Kampf mit der etablierten gesellschaftlichen »Ordnung« auf und regen dazu an, die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Repräsentation von Sinti und Roma zu ändern. Sie schlagen konkrete Gegenstrategien vor, beispielsweise eine Umschrift der Kunstgeschichte, die Reformulierung identitärer Politiken mit den Mitteln von Umbenennung, Überidentifikation, Ironie oder andere Ansätze aus dem Repertoire zeitgenössischer Kunst.

Das Projekt »Rewriting the Protocols: Naming, Renaming, and Profiling« zielt daher zum einen darauf ab, die verborgenen Mechanismen der Kolonisierung und Unterwerfung sichtbar zu machen. Zum anderen aber sollen Gegenbewegungen zu diesen Mechanismen hervorgehoben werden, ebenso der Versuch, neue, widerständige und gegenläufig ausgerichtete Subjektivitäten für Sinti und Roma zu skizzieren; dazu kommt die Forderung nach Solidarität vor dem Hintergrund von Differenz und notwendiger Dekolonisierung, statt die gegenwärtige Situation einfach nur passiv hinzunehmen und zu akzeptieren.

Es gibt immer noch eine große Menge Menschen (ob nun mit Bürgerrechten oder ohne), die unsichtbar gemacht, isoliert und deren grundlegende Menschenrechte missachtet werden, um sie mundtot zu machen. Auch wenn es wohl nie möglich sein wird, Rassismus gänzlich hinter sich zu lassen (daher ist ein Konzept wie das einer postrassistischen Gesellschaft auch nicht vertretbar) oder sich von sämtlichen übernommenen Formen und Spielarten der Repräsentation zu verabschieden, so sollte man doch Verantwortung übernehmen und seine Stimme gegen Ungerechtigkeit und Diskrimination erheben.

So beliebig der Begriff »Sinti und Roma« auch sein mag – es handelt sich dabei um eine der ersten breitenwirksam anerkannten politischen Entscheidungen und Aktionen in der Geschichte des Roma-Aktivismus. Doch auch wenn der Gebrauch der Bezeichnung »Sinti und Roma« (anstelle einer der verschiedenen Spielarten von »Zigeuner«) seit dem internationalen Treffen von Sinti und Roma in Orpington nahe London/Großbritannien im Jahr 1971 – dem ersten Welt-Roma-Kongress – von einem Großteil der Teilnehmenden und der Beobachter_innen unterstützt wird, um damit – ganz im Sinne einer bewussten politischen Entscheidung – verschiedene Gruppierungen, Communitys und kulturelle Phänomene zu bezeichnen, die mit Sinti und Roma zu tun haben, so ist der Ausdruck »Zigeuner« nach wie vor als herabsetzende Bezeichnung und rassistisches Schimpfwort in Gebrauch.

Viele Restaurants verwenden für ihre Gerichte einschlägige Namen, um bestimmte Gewürze oder eine besondere Schärfe zu kennzeichnen; westliche Musiker_innen verwenden den Begriff, um auf die angeblich exotische Herkunft dieser oder jener Rhythmen oder eines bestimmten Tempos in ihrer Arbeit hinzuweisen; und Modedesigner_innen kommen immer wieder darauf zurück, wenn sie in neuen Kollektionen Fransen und Flicken verwenden. Abbildungen von Wohnwagen, Rädern und ähnlichen Symbolen bestimmen nach wie vor auch die Bildsprache vieler Roma-Programme in Kunst und Kultur – eine bestimmte exotische visuelle Symbolik für den unterstellten stereotypen Lebensstil der »Zigeuner« und deren vermeintliche Reiselust.

Auch wenn die Verwendung des Begriffs »Zigeuner« nicht immer rassistisch motiviert ist oder gemeint ist, so hilft seine beständige Verwendung sowie die Verbreitung und Weitergabe entsprechender stereotyper Bilder zweifelsohne, unbewusst und bewusst rassistische Verhaltensmuster zu perpetuieren.

Wie ist es ... Sinti oder Roma zu sein?

»Wie ist es ... Sinti oder Roma zu sein?« Man könnte diese Frage, in der eine andere, etwas ältere Frage von Thomas Nagel widerhallt, auch hier in den Raum werfen. Selma Selman scheint mit ihrer Arbeit »You Have No Idea« eine Antwort darauf zu formulieren. Sie versucht, den komplexen historischen, soziopolitischen und kulturellen Hintergrund zu durchdringen, der dazu geführt hat, dass »Sinti und Roma« als allgemeiner und gemeinsamer Begriff für verschiedene Traditionen und Communitys verwendet wird (zum Beispiel Sinti, Kale, Manouches, Gitans, Gitanos sowie andere Roma).

Die Künstlerin schreit bis zur Erschöpfung, so lange, bis sie ihre Stimme verliert, so laut sie kann und während der Dauer der gesamten Performance ein einziges Statement: »You Have No Idea«.

Thomas Nagel hatte die philosophische Frage »Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?« in einem bekannten Aufsatz gleichen Titels aus dem Jahr 1974 aufgeworfen. Diese Frage liefert nach wie vor ein überzeugendes und tragfähiges Bild für die Unmöglichkeit jedes Versuchs, zu verstehen. (Diese Argumente wurden erstmals vorgestellt in: Suzana Milevska, »The Difference between Saying and Doing in the Use of ›We‹« in Gallery8 Contemporary Art Space 2013–2015, herausgegebn vom Gallery8 Team (Budapest: Gallery8 and European Roma Cultural Foundation, 2016), 18–30, und in der Vorlesung »Contingency and Clusivity of the ›We‹«, RJSaK, Schedhalle, Zurich, 2016.)

Mit meinem Text und mit meinem Projekt möchte ich nun diese Frage paraphrasieren und dabei fragen: Ist es denn wirklich so schwer? Und warum soll es überhaupt ein Problem darstellen, ein anderes menschliches Wesen zu verstehen?

Sind Sinti und Roma wirklich so anders? Ist diese Frage nicht schon wieder eine Einladung für eine erneute Essenzialisierung? Und sollte es doch wahr sein, was hat dann dafür gesorgt, dass Austausch und gegenseitiges Verstehen in Sachen Kultur und Geschichte so schwierig zu sein scheinen?

Jeder einzelne menschliche Geist ist kulturell überformt, sodass nur die Fähigkeit und der Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir uns »anderen und uns selbst zeigen« (Daniel C. Dennett, »The Origins of Selves«, Cogito, 3, 1989, 169.) und wie wir uns selbst »in Sprache und Gesten, nach außen ebenso wie nach innen gerichtet« (Ibid., 169.) darstellen, uns von den anderen unterscheiden. Thomas Nagel warnt uns, dass die entsprechenden konkreten Tatsachen nicht hinreichend seien, um die Frage danach zu beantworten, »wie es ist«, anders zu sein. Aber das hieße noch lange nicht, dass wir aufhören sollten, zuzuhören, mitzufühlen und ein gemeinsames Dasein zu teilen. (Nagel, 165.)

Im Licht jüngster Auseinandersetzungen über kulturelle Appropriation erscheint es extrem schwierig und fragwürdig, überhaupt »Wir« zu sagen, eben genau aufgrund des Spalts zwischen der Äußerung dieses Pronomens und einer Handlung, die sich mit dem dabei formulierten Versprechen in Einklang befände – besonders, wenn dieses »Wir« von der privilegierten Position der gadji (der Nicht- Roma) aus gekapert wird und dabei Nagels Warnung vergessen wird, dass es kognitiv unmöglich sei, komplett zu verstehen, was es hieße, jemand anderes zu sein (selbst dann, wenn man kulturelle Gemeinsamkeiten oder Unterschiede einmal beiseite ließe). (Nagel 165–180.)

So wie es aussieht, sind jedoch Nähe und Empathie wahrscheinlich nch wie vor die notwendigerweise stets aporetisch zu fassenden Bezugsgrößen, an denen man sich beim Durcharbeiten dieses »Wir« ausrichten sollte – auch wenn man weiß, dass es unmöglich ist, dieses Ziel je zu erreichen.

So wie es aussieht, sind jedoch Nähe und Empathie wahrscheinlich nach wie vor die notwendigerweise stets aporetisch zu fassenden Bezugsgrößen, an denen man sich beim Durcharbeiten dieses »Wir« ausrichten sollte – auch wenn man weiß, dass es unmöglich ist, dieses Ziel je zu erreichen.

Die teilnehmenden Künstler_innen und gleichzeitig Aktivist_innen und Theoretiker_innen bringen zum Ausdruck, wie notwendig es ist, die Missverständnisse und Stereotype infrage zu stellen und offen die Themen anzugehen, die mit den Namen verknüpft sind, die man Sinti und Roma gibt, ebenso mit der Relevanz und Bedeutung einer Bezeichnung wie »Sinti und Roma« selbst und den Gründen für die Zögerlichkeit, den Begriff zu verwenden, sowohl vonseiten der Nicht- Roma wie auch einigen innerhalb der Roma-Communitys.

Nihad Nino Pušjias Projekt mit dem Titel »Duldung Deluxe« bezieht sich auf jenes Dokument, das seinem Namen nach zwar »Duldung« gewährt, im Grunde aber sehr viel mehr mit der Abschiebung von Roma-Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland in ihre Herkunftsländer wie Bosnien, Serbien oder dem Kosovo zu tun hat. (Dies bezieht sich auf die Teilgenehmigung, die eingeführt wurde, nachdem die Bundesregierung 2009 das Rückführungsabkommen zur Abschiebung von bis zu 14.000 Geflüchteten in die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens unterzeichnet hatte. Darunter waren rund 10.000 Rom_nja (laut Lith Bahlmanns Text über das Projekt »Duldung Deluxe«, 2012).

Auch wenn es keine legalen Beweise für Diskriminierung gibt, handelt es sich doch bei der Hälfte der seit 2009 aus Deutschland abgeschobenen Sinti und Roma um Kinder, die größtenteils in Deutschland geboren wurden und dort aufgewachsen sind. Der legale Terminus der »Repatriation« [Zurückführung in die Heimat] ist also irreführend, denn er verdeckt die Tatsache, dass das Heimatland dieser Menschen Deutschland ist. Betrachtet man die Sache von diesem Standpunkt aus, so werden hier Roma-Kinder ihrer Heimat beraubt und wie schon ihre Vorfahr_innen dazu gezwungen, nomadisch zu leben. Auf diese Weise hält man zählebige Mythen und weitverbreitete Stereotype am Leben.

Der Bezug auf die fehlende Präsenz von Roma-Namen und auf fehlende Bilder von öffentlichen Persönlichkeiten aus den Reihen von Sinti und Roma wie auch auf die diffamierenden Bilder und die Verwendung von abwertenden Begriffen und Beschriftungen korrespondieren mit der Argumentation der Visual Culture über den nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Verbreitung und generelle Verfügbarkeit von Bildern mit problematischem Inhalt an öffentlichen Orten (zum Beispiel in den Arbeiten von Alfred Ullrich). Es geht aber auch darum, eine Plattform bereitzustellen, um den Ruf nach dem Angebot angemessener gesellschaftlicher Sichtbarkeit für einen größeren Kontext zu beantworten und um so eine entsprechende Bezugnahme auf wichtige Roma-Persönlichkeiten möglich zu machen.

Wer hat die Kontrolle über Benennung und Umbenennung oder darüber, wie eine derartige Macht dazu verwendet werden kann, bestimmte kulturelle und moralische Richtlinien zu reproduzieren und weiterzugeben?

Folgt man Gilles Deleuze, so stellt der Moment, in dem man sich einen Namen gibt oder ihn empfängt, selbst schon das »Ende eines strikten Aktes der Depersonalisierung« dar, denn es handelt sich hier um den Moment eines »plötzliche[n] Gewahrwerden[s] einer Mannigfaltigkeit«, die zu uns gehört. (Gilles Deleuze und Félix Guattari, A Thousand Plateaus, übersetzt von Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), 40.)

Dieses Projekt setzt die hegemonialen Regime der Repräsentation unter Druck; Regime, wie sie in zufällig gewählten Namen am Werk sind und sich dabei ebenso reproduzieren wie durch internalisierte Strategien der Selbstrepräsentation, die Einzelnen von diesen Bezeichnungsstrukturen auferlegt werden.

Mit Dringlichkeit möchte das Projekt in einigen Aspekten auf aktuelle Fälle individueller und kollektiver Verdrängung oder Abschiebung von Roma-Bürger_innen aus ihren Wohnungen in mehreren europäischen Ländern Bezug nehmen. Alfred Ullrichs Arbeiten gehen beispielsweise auf eine Initiative des Künstlers und den daraus resultierenden Briefwechsel zwischen dem Vorsitzenden der Künstlervereinigung Dachau (KVD) und dem Bürgermeister der Stadt Dachau über ein Schild mit der Aufschrift »Landfahrerplatz kein Gewerbe« zurück.

Das Insistieren des Künstlers führte schließlich dazu, dass die örtlichen Behörden die diskriminierenden Schilder aus der Öffentlichkeit entfernten. Ullrich hat den gesamten Prozess zum Anlass genommen, die Arbeit »Crazy Water Wheel« (2009–11), die aus insgesamt zwei Videos besteht, zu realisieren. Das erste Video zeigt im Loop das sich drehende Rad einer Wassermühle in der Nähe des Konzentrationslagers Dachau. Es verweist auf die ewige Wiederkehr des Rassismus.

Direkt daneben wird die Dokumentation einer informellen privaten Performance des Künstlers gezeigt, in der er das Schild »Landfahrerplatz kein Gewerbe« (eine Warnung, dass es Händler_innen in diesem Areal nicht erlaubt ist, Handel zu treiben) kommentiert. Zum Zeitpunkt der Performance waren derartige Schilder in Bayern immer noch in Benutzung, in der Performance aber streicht Ullrich die Beschriftung durch. Am Beispiel dieser einfachen Aktion wird deutlich, wie scheinbar neutrale Regulationen letzten Endes die Segregation von fahrenden Sinti und Roma vorantreiben.

Ullrich ist während seiner Performance dabei zu beobachten, wie er die Aussage des Straßenschildes erst hinterfragt und schließlich ausstreicht – und zwar, indem er hintereinander drei eigene Schilder hochhält: erst ein Fragezeichen, dann ein Kreuz und schließlich ein Schild, mit dem eine neue, einfache Bezeichnung vorgeschlagen wird: »Rastplatz«. Er zeigt damit auf, dass jeder Begriff, jeder Namen seinen Anteil daran hat – wie im Übrigen das Bild des Rades selbst –, die immer gleichen alten Stereotype am Leben zu erhalten.

Zweifelsohne wird Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit in der Sprache wie auch im öffentlichen Bildgedächtnis perpetuiert. Dabei wird auch das bestehende Stereotyp von Sinti und Roma als »exotisch« unterstützt, dass es sich hier um unstete Menschen handelt, die stets umherreisen müssen und »immer in Bewegung« sind. Auch wenn das für einige gelten mag: Dieses Werk (wie im Übrigen auch die Arbeit von Pušija) weist allerdings darauf hin, dass viele nicht aus freien Stücken so gelebt haben.

Die Rolle der Roma-Künstler_innen in der Ausstellung beschränkt sich nicht auf antirassistische Zeugnisse und darauf, auf geschehenes Unrecht aufmerksam zu machen. Anliegen des Projekts ist es ebenso, neue Wege und Ausdrucksformen aufzuzeigen, die – ganz ähnlich der Rolle, die der Begriff »Sinti und Roma« einst spielte – soziale Veränderungen sowohl innerhalb der jeweiligen Communitys der Künstler_innen als auch im allgemeineren Umfeld von Kunstinstitutionen und politischen Institutionen sowie, darüber hinaus, im allgemeinen öffentlichen Raum anstoßen können.

Sich zu kontroversen Themen zu äußern, hat jedoch seinen Preis, wie Sead Kazanxhiu (ein albanischer Künstler mit Roma-Hintergrund) so eloquent vorführt. In seiner Videoperformance »A Choice to Be Made, A Price to Be Paid« (2015) bezieht sich Kazanxhiu auf die Frage des Anrechts auf Territorium und Land, welches Sinti und Roma in vielen unterschiedlichen Kontexten üblicherweise verweigert wird.

Der Titel und die Aussage, dass man, wenn man sich für etwas entscheidet, auch immer »etwas zustimmen muss«, wie es in dem zugrundeliegenden Zitat des rumänischen Soziologen Nicolae Gheorghe heißt, bezieht sich auf die Widersprüche, die sich aus dem nur vage definierten Konzept von Eigentum und bestimmten Gebieten im westlichen Sinne bei Sinti und Roma ergeben. (Für mehr Informationen und zu weiteren Werken von Sead Kazanxhiu siehe web blog: http://seadkazanxhiu.wixsite.com/visualart/video.)

Im Grunde adressiert Kazanxhiu in seiner Arbeit metaphorisch die komplexen Implikationen von Gheorghes Behauptung zur Frage nach einem Romani phuv (Roma-Land) als kontrovers.

Während des ersten Teils des Videos sieht man, wie Kazanxhiu in seiner Rolle als Koch ein Gericht aus Schlamm zubereitet (shishik in Romanes), bei dem es sich um in der Tradition der Sinti und Roma für hygienische Rituale verwendete Erde handelt (im Gegensatz zum üblichen Verständnis von Schlamm als etwas, das dreckig macht). (Raino Isto, »Choices to be Made«, ein Interview mit Sead Kazanxhiu, Afterart – blog about art and society, 25. Juli 2016, https://afterart.org/2016/07/25/choices-to-be-made-an-interview-with-sead-kazanxhiu.)

Für den zweiten Teil schlüpft der Künstler anschließend in die Rolle eines gebildeten Rom (der Erscheinung nach ein Bürokrat) und bringt so den Prozess des ständigen Verhandelns, der engagierten Diskussionen und des Entscheidens auf die Bühne, der nötig ist, wenn man sich den Traum erfüllen will, länger in einem bestimmten Gebiet zu leben und nicht ständig umherziehen zu müssen.

Im Kampf um die Ausräumung rassistischer Vorurteile, gesellschaftlicher Ungleichheiten und (falscher) Repräsentationen, wie sie unsere Welt heute prägen, kommt Künstler_innen oft die Rolle zu, diese Mechanismen sowohl aufzudecken (oft mit den Mitteln der Ironie oder der Überidentifizierung), als auch die, ihnen in Form von positiven Aktionen etwas entgegenzusetzen.

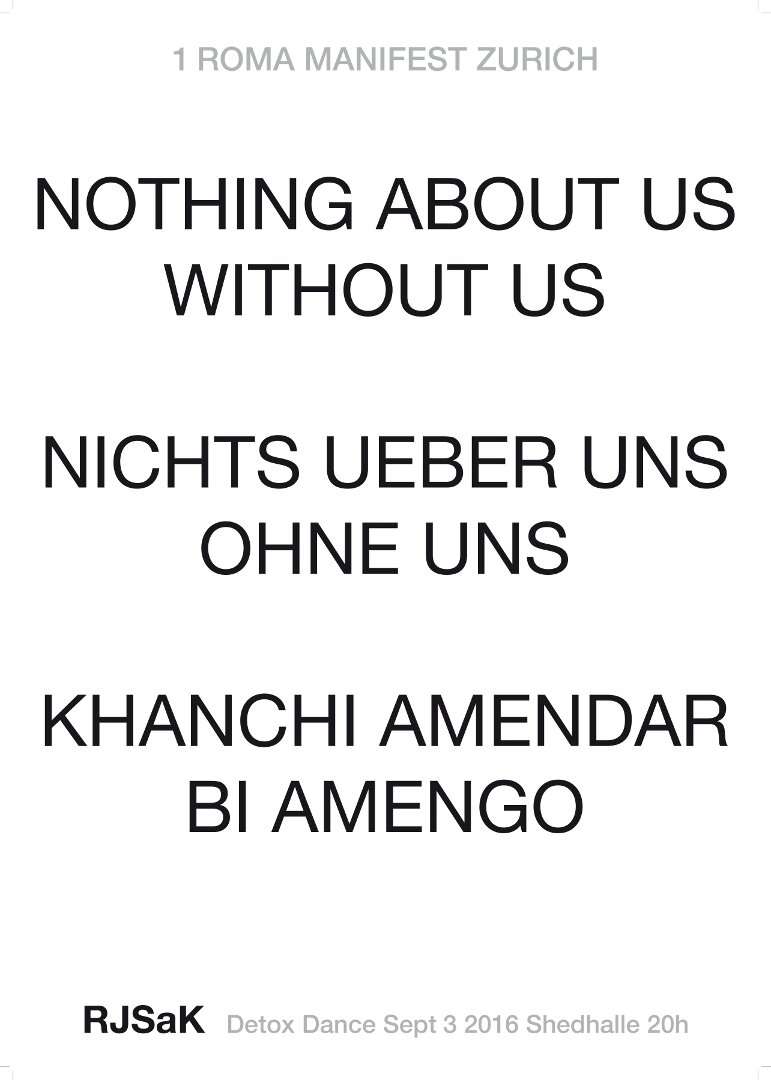

Das in Zürich ansässige Kollektiv RJSaK hat sich aus einer ganz ähnlichen Notwendigkeit heraus gegründet: um die verborgenen rassistischen Vorurteile aufzudecken, die selbst in einem der demokratischsten Länder Europas, der Schweiz, am Werk sind.

Das Kollektiv bringt Künstler_innen und Aktivist_innen mit Roma-, Sinti- und Jenische-Hintergrund zusammen – aus der Schweiz, aber auch aus Balkanstaaten wie Mazedonien oder Serbien. Ihre öffentlichen Performances, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Publikationen und anderen Aktivitäten werden gemeinsam oder von einzelnen Mitgliedern des Kollektivs realisiert.

(Laut der RJSaK-Website: »Roma Jam Session Art Kollektiv (RJSaK) ist das erste Kunstkollektiv der Schweiz, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Roma-Minderheit im öffentlichen Raum besser sichtbar zu machen. Die in Zürich ansässige Gruppe arbeitet transdisziplinär mit Mitgliedern aus Kunst, Schauspiel und Design sowie in Zusammenarbeit mit Gästen aus verschiedenen Bereichen. Seit seiner ersten Intervention im Jahr 2013 in einem lokalen Kunstraum hat das RJSaK in Zürich in der Shedhalle, dem Corner College, dem Maxim Theater und dem Toni Areal sowie in anderen Städten gespielt.« Die Hauptmitglieder des Kollektivs sind Mo Diener, RR Marki, Milena Petrović, sowie viele häufigere und weniger häufige Teilnehmer_innen und Gäste ihrer Aktivitäten: http://romajamsession.org.)

Die Kunstprojekte von RJSaK zielen direkt darauf ab, die aus naher wie ferner Vergangenheit »vererbten« und übernommenen Konventionen im Hinblick auf die Kunst und Kultur von Sinti und Roma umzuschreiben; aber nicht nur das: Auch Fragen kultureller Identität oder die politischen und gesellschaftlichen Umstände von Sinti und Roma in der Schweiz und anderswo stehen für das Kollektiv auf dem Plan.

Einige ihrer Plakate und Slogans lassen die aktivistische Agenda des Kollektivs eindeutig erkennen. Bis September 2016 wurden Sinti und Roma in der Schweiz nicht vollständig anerkannt und man sprach von ihnen nach wie vor als »Fahrende«, sodass Roma, Sinti und Jenische in der Konsequenz nicht den gleichen Zugang zu gesetzlich verbürgten existierenden Rechten hatten wie andere anerkannte Minderheiten.

(Die Jenish- und Sinti-Gemeinschaften in Europa sind seit 1998 offiziell anerkannt und geschützt, mit dem Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten. Im Jahr 2001 bestand das Kabinett darauf, dass alle Jenish- und Sinti-Gemeinschaften von den Schweizer Behörden offiziell als nationale Minderheit anerkannt werden, unabhängig davon, ob sie einen nomadischen Lebensstil verfolgen oder nicht. Bis 2016 bezeichneten die Schweizer Behörden Jenishe und Sinti jedoch oft als »Fahrende«, obwohl nur 10% der 35 000 Gemeinschaftsmitglieder umherziehen.)

Obwohl verschiedene Werke unterschiedlichster Medien von Roma-Künstler_innen bekannt sind, werden diese Arbeiten nicht sorgfältig gesammelt, systematisiert und publiziert. Daher erkennt die Mainstream-Kunstgeschichte den Einfluss und die Relevanz von Roma-Künstler_innen nicht an.

Obwohl verschiedene Werke unterschiedlichster Medien von Roma-Künstler_innen bekannt sind, werden diese Arbeiten nicht sorgfältig gesammelt, systematisiert und publiziert. Daher erkennt die Mainstream-Kunstgeschichte den Einfluss und die Relevanz von Roma-Künstler_innen nicht an.

Die Umschrift kunsthistorischer Konventionen ist demnach ebenso relevant wie diejenige legaler und politischer Verfahren, doch natürlich kann das eine nicht ohne das andere vonstattengehen, da eine Neuformulierung der Kunstgeschichte nicht ohne parallel stattfindende, weitreichende gesellschaftliche Veränderungen zu realisieren ist.

Dieses Projekt in der Sparte Bildende Kunst des RomArchive widmet sich der Verschränkung verschiedener Protokolle und den wechselseitigen Verbindungen der unterschiedlichen theoretischen Disziplinen, künstlerischen Praxen und Medien sowie den politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Regeln, die sie regulieren und konstruieren.